Reviews

Die verlorene Zeit

Der französische Kunsthistoriker Alain Madeleine-Perdrillat hat vor kurzem zurecht darauf hingewiesen, dass bei den Werken von Nicolas Poignon oftmals „un voile“, ein leichter Schleier zwischen Bild und Betrachter zu liegen scheine, ein Schleier des Numinosen, wie ich hinzufügen würde, der der jeweiligen Arbeit einen spezifischen Zauber verleiht und der uns die Gegenstände entrückt, sie für uns auf Distanz rückt, uns die Sicht auf die Totale nimmt, unsere Sicht teilweise verunklart, beschränkt. Und nicht zuletzt aus dieser Unschärferelation resultiert der ästhetische, der poetische Reiz, das Staunenswerte der Werke von Nicolas Poignon.

Das gilt in besonderem Maß für die Landschaften, die Flüsse, die Bäume und Baumgruppen, für die Wolken mit Mond. Spätestens bei einem Blatt wie dem zuletzt genannten oder bei einer „Landschaft mit Eklipse“ macht es „klick“. Wir assoziieren Caspar David Friedrichs berühmte „Zwei Männer, in Betrachtung des Mondes“, ein Ölbild aus den Jahren 1819/20, wir erinnern uns an so manches verschattete romantische Notturno, oder wir denken an ein Gedicht Joseph von Eichendorffs, in dem es heißt:

„Der Mondenschein verwirrt die Täler weit und breit,

Die Bächlein, wie verirret, gehen durch die Einsamkeit.“

Nicolas Poignon knüpft häufig an der Ikonografie romantischer Bildwelten an, die für die Moderne augenscheinlich mehr oder minder verloren sind, weil sich unsere Zivilisation seit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert noch viel weiter in die Technisierung und neuestens in die Digitalisierung, vor allem jedoch in die Landschaft hineingefressen und aus der Einsamkeit herausgefressen hat, Landschaft in einem ästhetischen Sinn in vielen Fällen aufgelöst, zersiedelt und mit Siedlungen und sogenannten Infrastruktureinrichtungen aller Art befrachtet hat.

Nicolas Poignons Landschaften stehen für die jüngere Vergangenheit einer Zivilisation, einer ästhetischen Position, für die Erinnerung an sie, die wir nur ungerne aufgeben, denn unsere hochtechnisierte, in hohem Maße beschleunigte, urbanisierte Gegenwart sucht selbstverständlich, wie die menschliche Gesellschaft das stets getan hat, nach Fluchträumen und Gegenwelten, nach Gegenbildern, nach dem, was sie kaum oder nicht mehr besitzt, also u.a. nach einem Leben im Off- Line-Zustand, nach Ruhe, nach Einsamkeit, nach Natur, nach Landschaft.

Von daher erweisen sich viele Arbeiten von Nicolas Poignon als Projektionsflächen, als Seelenlandschaften. Von daher dürften sich übrigens auch Phänomene wie die Hochkonjunktur des Landhausstils erklären, die Vorliebe vieler Großstädter für Trachtenmode oder der Erfolg einer Zeitschrift wie „Landlust“.

Man darf freilich nicht Nicolas Poignons gleichsam verschleierte Landschaften mit solchen Erscheinungen in eins setzen, sondern sie als reflektierte Zeitdiagnose und subjektive Präferenz oder als Reaktion eines Künstlers auf unsere Zeitläufe ansehen. Dies demonstrieren freilich auch andere Werkblöcke, die hier zu sehen sind, so etwa die zum Teil sehr großformatigen Stadtlandschaften.

Man darf freilich nicht Nicolas Poignons gleichsam verschleierte Landschaften mit solchen Erscheinungen in eins setzen, sondern sie als reflektierte Zeitdiagnose und subjektive Präferenz oder als Reaktion eines Künstlers auf unsere Zeitläufe ansehen. Dies demonstrieren freilich auch andere Werkblöcke, die hier zu sehen sind, so etwa die zum Teil sehr großformatigen Stadtlandschaften.

Francesco Petrarcas Blick in den Landschaftsraum als ästhetische Größe erscheint hier ersetzt durch die weit reichende, sich in der Ferne verlierende Perspektive auf den Dschungel der riesigen, anonymen Metropole mit ihren Wohnblöcken und Straßenschluchten, die längst zu künstlichen, sekundären Landschaften geworden sind, welche – auf den Bildern von Nicolas Poignon – freilich die Millionen der Einwohnerinnen und Einwohner ausblenden und nicht zu erkennen geben.

Doch gerade solche Stadtlandschaften, die zahlreiche Zeitgenossen so oft wie möglich für kleinere und größere Fluchten auf vermeintliche und echte Inselparadiese oder vergleichbare Hideaways verlassen, werden von Nicolas Poignons großer Kunst in besonderer Weise ästhetisch geadelt: durch die handwerklich perfekte Rhythmisierung der Fläche, durch eine hoch artifizielle grafische Anmut, die ihresgleichen sucht, und wiederum durch die bewusste Anknüpfung an die Romantik, die durchaus und in erster Linie eine Angelegenheit der Städte und der Großstädte war. Man denke nur an das Berlin E.T.A. Hoffmanns oder an „The man in the crowd“, den „Mann in der Menge“ von Edgar Allan Poe, der durch die anonymen Menschenmassen des herbstlichen London irrt und gewissermaßen die sozialpsychische Verfassung einer Metropole vermisst.

Poignon sucht die Poesie, die „Stunde der wahren Empfindung“, um mit Peter Handke, einem seiner Leib-und-Magen-Schriftsteller zu sprechen, eben nicht nur in der Vergangenheit der Kunst und der Landschaft, sondern auch in der „Niemandsbucht“ beziehungsweise in der Anonymität der Großstadt, zum Beispiel in den Nebenstraßen und Gassen oder in der Welt der Supermärkte, in denen er als Flaneur und Stadtwanderer auf Alltagswelten stößt, deren diskrete Schönheit, als scheinbar wertlos, meist unbeachtet bleibt.

Wir dürfen uns den Künstler durchaus als einen Wanderer und vor allem als einen Flaneur vorstellen, für den, wie für Walter Benjamin und Franz Hessel, vor allem zwei Großstädte wichtig sind: Berlin und Paris.

Doch mit Blick auf die großformatigen Stadt-Landschaften sollten wir nicht fragen, ob es sich um Paris, Berlin oder Barcelona handelt. Dieser Aspekt spielt keinerlei Rolle. Die Unterschiede werden nivelliert. Auch die Städte erscheinen wie hinter einem freilich andersgearteten Schleier. Sind anonym.

Über Benjamin schrieb Jean-Michel Palmier: „Er suchte in der Stadt die Möglichkeit, sich in ihr zu verlieren, sich in ihr allein zu fühlen und zu träumen.“ Ähnlich können wir uns auch Nicolas Poignon und die Vorbereitung seiner Stadtlandschaften vorstellen.

Dr. Jürgen Glocker, Kulturreferent und Schriftsteller

Linocuts of Nicolas Poignon

Nicolas Poignon (1963) attended the École Nationale Supérieur des Arts Visuels (E.N.S.A.V.) in Brussels, where he trained as a painter. His graduation in 1989 signalled the end of his university career and a turning point in his artistic development. Deep-rooted dissatisfaction with the abstract paintings he made during that time prompted him to reflect on his position as an artist. After a long period of reorientation, in which he studied the work of the great masters of old in depth, he decided on a radical change of course: he stopped painting and turned his back on abstract art. For a long time after this he concentrated almost exclusively on linocuts, a medium he had dabbled in during his training and to which he felt drawn. It proved an auspicious choice in every respect.

Since then, Poignon has made more than four hundred linocuts. He finds inspiration in his immediate surroundings: a nocturnal landscape, terraced houses at dusk, a country lane, a deserted industrial estate on the edge of a town, a group of trees in the half-light. Although Poignon draws his subjects from life, his primary interest lies not in the topographical aspects of the image, but in sharing with the viewer the emotions that his nocturnal wanderings far from the noise of the city arouse in him. What links all these works is the feeling for the nuances of tone, atmosphere, the sense of meditation and the almost palpable tranquillity. These qualities set Poignon’s prints apart from traditional linocuts, which feature large, uniform surfaces, powerful lines and expressive, sometimes harsh shapes.

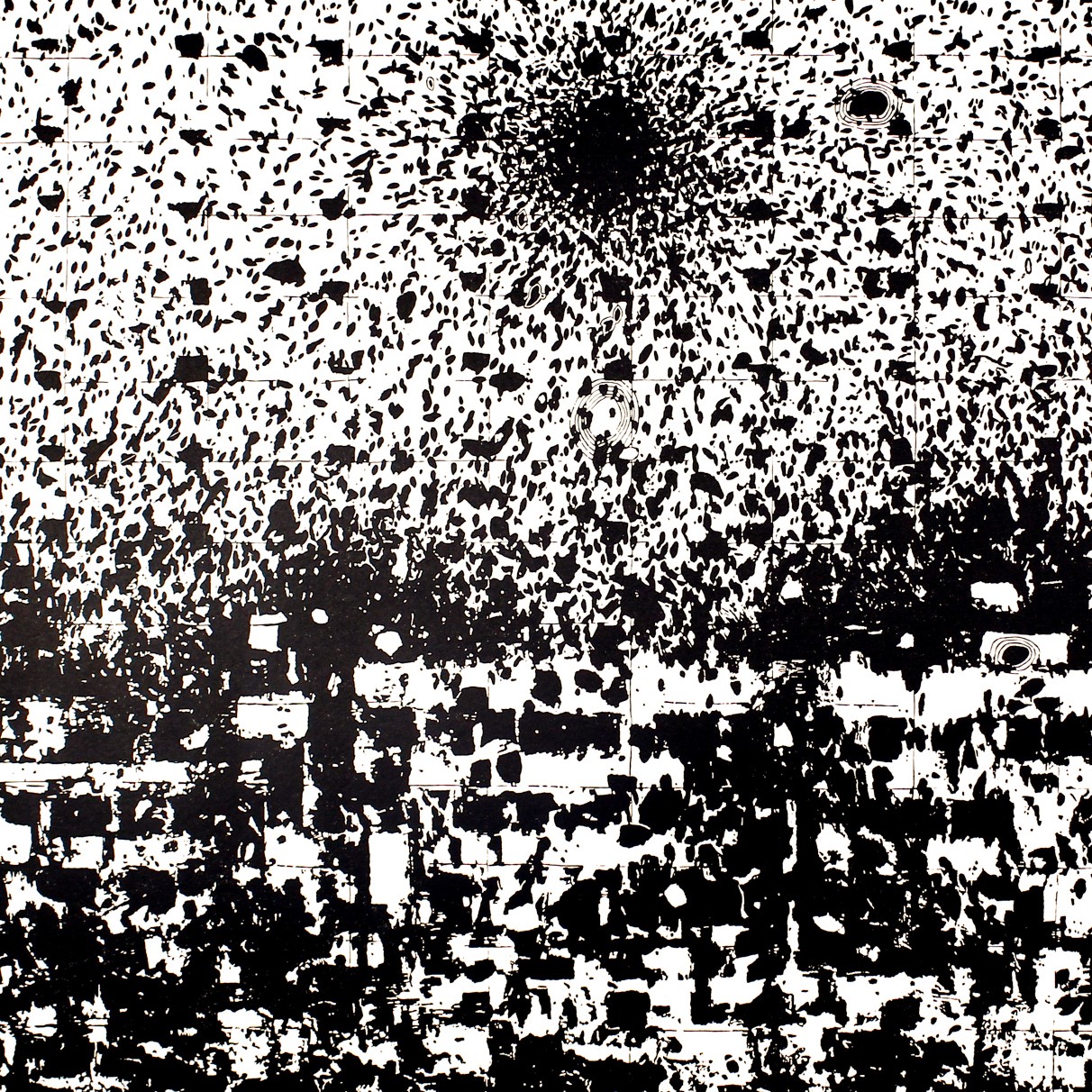

The contemplative nature of his linocuts calls for a different, subtler approach. Poignon had to ‘reinvent’ the linocut, developing a way of working whereby minuscule pieces are cut from the linoleum with infinite precision and a strong feeling for the suggestion of atmosphere. This creates matrices that can be best compared to screens on which photographs are produced.

Poignon usually draws his subject straight onto the linoleum from life. Sometimes he works from a drawing. Next he roughly indicates how the various parts of the image should be given texture and tone. He has a set of shapes, such as circles, squares and ovals, which he calls ‘motifs’, for this purpose. He chooses the most suitable motif for each part of the landscape or townscape, for example square or rectangular shapes for the sky, smaller squares for the vegetation or triangular for a façade. As well as selecting the kinds of shapes he also varies the size. One successful example is Face – Horizon, which is constructed almost entirely from the same motif: a rectangle in which the diagonals and center perpendicular lines form a star. By leaving the rectangle empty, or filling it with lines or small squares and sometimes cutting out the shapes in negative, he gives himself a set of tools he can use to achieve almost every tonal nuance. The dusky brick wall, the dark sky throwing the terraced houses into relief, the silhouettes of the chimneys and the vegetation standing out dark against the light wall are all built on this simple shape.

Analysing, dissecting and then, as accurately as possible, recreating a landscape by means of motifs is a complex process—an intellectual challenge that Poignon relishes and sometimes even intensifies by changing the landscape, by repeating an element such as a tree, for instance, where one is cut out as positive and the other negative. On occasion he combines two or three landscapes by cutting them out one over another in the same piece of linoleum. The extraordinary thing is that the viewer is totally unaware of the complexity of the technique and of the effort that the artist had to put in to achieve the end result. It is to Poignon’s great credit that he has never allowed himself to be carried away by his technical virtuosity, but has always subordinated it to his artistic intentions.

Alongside the muted, contemplative works, Poignon also makes linocuts with a much more dynamic character. Many of these pieces, particularly those from the earliest period, have netlike textures that hang in front of the image like lace curtains. The pattern is sometimes regular and, especially in the prints where lines are strongly accentuated, acts as a fence blocking access to the underlying landscape. The network in these cases is an independent element that forms no part of the landscape. This is certainly true of the linocuts where the network spreads out in waves over the landscape and to an even greater extent of the images that originate in the mandala-like shapes of the kaleidoscope. Poignon’s fascination with the rendering of dynamic light effects is expressed at its strongest in the prints where reflections swirl around like scraps of paper in a whirlwind. Prints like these are living proof of the vitality and boundless expressive possibilities of printmaking that continue to be re-energized by inventive artists like Poignon.

Ed de Heer, Exdirector of Rembrandthouse, Amsterdam, The Hague, February 2016

Distances de Nicolas Poignon

Dans les œuvres de Nicolas Poignon, il semble qu’entre le motif et celui qui le regarde – l’artiste d’abord, puis nous –, un très léger voile s’interpose, que l’on peine à interpréter : délicatesse dans l’approche du monde, goût des lointains, attention portée aux nuances de la lumière, sourde inquiétude devant les formes trop dessinées, trop affirmées, intervention souterraine de la mémoire,… on ne sait. Mais ce qui parait sûr, c’est que, dans cette constante mise à distance, les deux catégories du temps et de l’espace sont en cause, auxquelles il faut ajouter un trait commun, le silence ; et devant ces œuvres légères, presque impondérables, on pourrait se demander si, dans le monde « réel » ou réputé tel, le motif a jamais été proche et si la vue s’en est jamais emparé, s’il ne s’agit pas de simples rêveries, comme les encres de Victor Hugo ou nombre d’aquarelles de Turner. Pourtant non, et il serait bien difficile de dire pourquoi, mais nous sentons que cette Ville en activité ou cette Ville et son fleuve dessinées au fusain d’un peu haut, comme d’une colline ou de la terrasse d’un immeuble, existent pour de bon, n’ont pas été inventées, et il en va de même de ces sanguines qui nous montrent une route traversant un village, vus comme en passant, depuis une voiture (elles portent d’ailleurs des dates précises). Sans aucun doute le monde réel donc, et des moments réels, mais non décrits, seulement saisis en traces laissées par la mémoire. L’étrange est que cette mémoire propre à l’artiste, peut-être parce qu’il en use très doucement, elliptiquement, éveille et sollicite la nôtre, et voici que nous croyons reconnaître des paysages ou des lieux que nous aurions parcourus et oubliés : non pas une « inquiétante étrangeté » toutefois, plutôt une forme de nostalgie.

Nicolas Poignon s’étant d’abord fait connaître comme linograveur, pratiquant une technique qui n’est pas précisément idéale pour restituer ce que peuvent avoir de diffus le sentiment ou le souvenir d’un paysage, on imagine assez que l’usage du fusain, de la sanguine ou de la pointe d’argent lui a permis de rendre une vision sensiblement moins « dure » que celle imposée par la linogravure. Et le fait est que, dans ses estampes, le monde n’apparaît pas séparé par ce léger voile dont je parlais, mais par un réseau de lignes et de gros points qui, en évoquant un tressage ou un cannage irrégulier, fait du motif (souvent constitué par des bâtiments) un lieu ou un objet inaccessible, quand il ne le fait pas quasiment disparaître, comme si la trame au revers de la plaque de linoléum revenait du dessous pour prendre le dessus sur l’image. Tandis qu’ici, avec quelques légers traits de crayon, c’est tout l’espace qui se libère et s’ouvre, un large espace vacant où les formes tendent à s’absorber et se dissoudre, et que l’artiste, croirait-on, a longtemps craint d’affronter : dans tel ou tel fusain de 2015, on voit les villes se resserrer sur elles-mêmes, fondre leurs formes comme pour mieux s’accorder au ciel vide au-dessus d’elles, et l’artiste n’hésite pas à donner le titre Éther à certaines de ces pages (l’éther, cette substance subtile qui jadis était censée emplir les plus hautes régions de l’espace, bien au delà de l’atmosphère) ; et dans telle sanguine de 2002, les maisons paraissent menacées d’effondrement, démolies par le vide, dont le sens serait aussi l’irrémédiable passage du temps. Quant aux pointes d’argent, l’extrême finesse des traits y suscite un monde dont on ne sait s’il apparaît ou disparaît, on pense à des effets de brouillard en plein jour, quand les arbres et les maisons en sortent mystérieusement, pour s’y évanouir à nouveau un instant plus tard ; pourtant, on s’égarerait à chercher dans ces œuvres des études plus ou moins « réalistes » ou « impressionnistes » d’un phénomène naturel (dans le genre des brouillards peints par Monet, par exemple). En fait, c’est encore un éloignement qu’elles font surtout sentir, une distance qui paraît décidément irrémédiable. Tout en continuant de fasciner, isolés dans le blanc de la page, presque réduits à composer l’horizon, les motifs –bouquets d’arbres et bâtiments – semblent vouloir se retirer de notre scène, fuir en résistant à toute saisie, et l’on comprend que l’artiste ne saurait insister. On comprend que ce n’est pas lui qui tient le monde à distance, mais l’inverse, et de cela seul naît une beauté singulière.

Alain Madeleine-Perdrillat, Avril 2016